Fotografía: Laura Santos

Sobre la calle Manuel Altamirano, casi llegando al Río Querétaro, en una esquina olvidada del Centro Histórico, muy distante del glamour de Plaza de Armas, está la cueva de los niños perdidos. No hablamos de los pendencieros niños eternos que perseguían a Peter Pan en los cuentos de J.M. Barrie. Estos niños perdidos son de otra calaña, aunque comparten con los de Nunca Jamás su desprecio hacia el burocrático mundo “maduro”, ese que dice que para tener éxito, lo que necesitas es un “trabajo estable”, criatura legendaria donde las haya; una pareja fija y quizás un departamento o dos, vacaciones en algún tiempo compartido y un bello Pastor Alemán. Para estos niños perdidos, esa vida, tan sintomática del Querétaro “progresista” del siglo XXI apesta a muerto desde hace mucho.

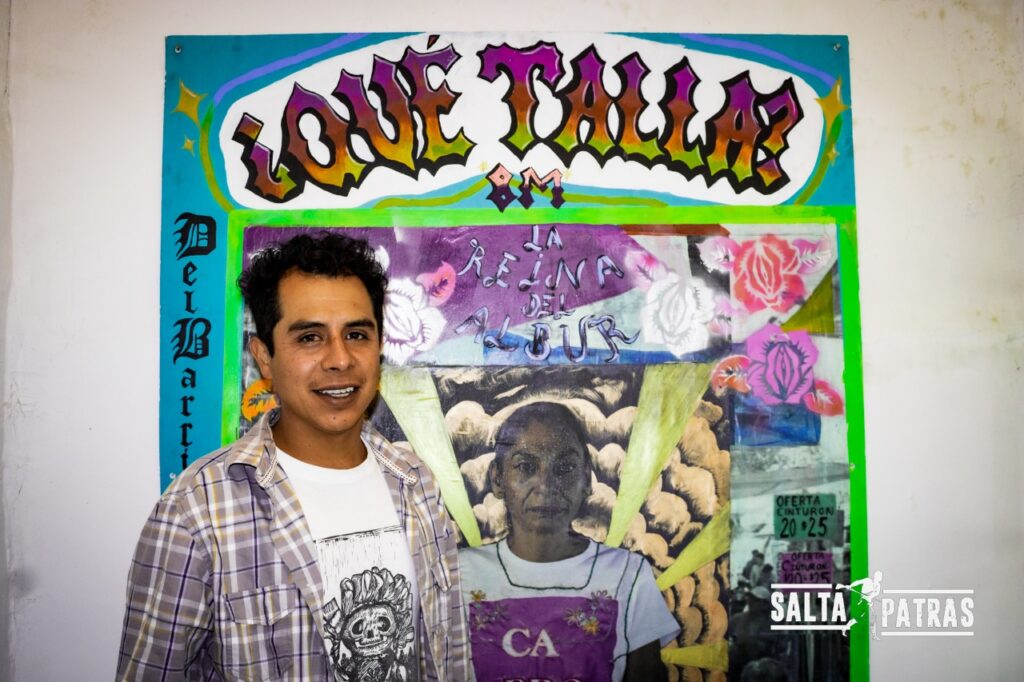

El espacio que habitan, o más, trabajan, ocupa una antigua casa de los años sesenta. Es una mole cuadrada, fea, como solían ser las casas en aquel entonces, pero con más personalidad que cualquier mansión colonial restaurada conforme a las fantasías burguesas de quienes pueden costear algo así en el Centro Histórico de Querétaro. Aquí nada es pretensión, aquí todo es chamba, día a día, materia puesta a trabajar. El espacio lo comparten con “El mercadito del barro”, una pequeña boutique, más bien un bazar, donde también venden playeras con diseños bastante provocadores. El mercadito ocupa la primera planta. Los niños perdidos están en la planta alta, donde un mural de Lourdes Ruiz Baltazar, mejor conocida como la Reina del Albur de Tepito, vigila con sonrisa socarrona cada movimiento.

“Es nuestra santa patrona”, dice Manolo, bien conocido también como Diógenes Skatecritor, un verdadero fauno urbano, incansable paladín en la lucha contra los capitanes garfios que encarnan en el poder, sea este político, económico o intelectual. Mientras me muestra el lugar, una habitación con una mesa llena de revistas, papeles e imágenes que parecieran elaborar mil collages simultáneos, Manolo, abre una caguama. No es buen amigo de la formalidad, el decoro y esas cosas que tanto parecen gustar a quienes miran en el arte un pretexto para sacar a relucir el esnobismo. Diógenes es un hombre de acción y la acción tiende a ser espontánea.

Es difícil encasillar a Diógenes en una actividad. Gestor cultural, escritor, cronista, filósofo ambulante como su tocayo griego… todas esas definiciones quedan lejos de hacerle justicia, aunque también todas se acercan un poco a lo que hace o ha hecho. Fugitivo de las ciencias sociales, respecto a las cuales dice “que se han vuelto aterradoras”, Diógenes ha encontrado en la calle lo que en la academia siempre le resultó elusivo; la oportunidad de acercarse a la vida real sin la distancia sanitizada del especialista. Su aproximación a los fenómenos sociales, la hace desde una perspectiva bastante Gonzo, siempre se involucra, busca horizontalidad. En su forma de trabajar no hay espíritu misionero ni pretensión salvadora, más bien búsqueda del conocimiento mutuo y de las posibilidades de trazar una resistencia contra la verticalidad, lo opresivo, venga esta desde el estado o el mercado libre, fuerzas que, al final del día, no son sino “dos tenazas de un mismo cangrejo”.

Su chamba, la podemos rastrear varios años de atrás, más de una década, de hecho, cuando comenzaba a trabajar lo que después se convertiría en Board Dripper, un ejercicio colectivo en el que, desde el entorno del skate, se trazaban también derivas sobre problemáticas colectivas. Más adelante vino la revista “Fenómeno”, una publicación en la que se plantean las mismas problemáticas pero desde una perspectiva más literaria, a medio camino entre el ensayo, la crónica y hasta la poesía. La revista Fenómeno, a la que el título de “revista” se le da principalmente por razones prácticas, sigue publicándose hoy en día. Sin embargo, con este serían ya cuatro años que lo hace al margen de cualquier institución, sea esta estatal o privada.

“Desde 2018 no se gestiona nada en Fenómeno ni con el estado ni con el capital privado (…) en gobierno trabajan bajo una mentalidad de escasez. Todo siempre se va a acabar, por eso te tienen que andar fiscalizando, pero eso no es cierto, siempre hay alternativas, solo que fuera del estado y fuera del capital”.

Se puede vivir del arte y la literatura en México

El atrevimiento de Diógenes llega a tal punto que incluso, ya más entrado en la plática, todavía con la caguama en la mesa y mientras se forja un porro, sostiene algo que muy poca gente cree aunque él lo defiende y da ejemplos de que es verdad: se puede vivir del arte en este país. La clave, según este niño perdido, es hacerlo siempre fuera de ese cangrejo o leviatán con dos tenazas que todo lo quiere cuantificar, medir, domesticar, que busca subordinación y sometimiento. Es menester, sin embargo, recordar que nuestra propia vida urbana es insostenible.

“El agua no se va acabar, quiero decir, aquí en la ciudad sí, pero hay lugares donde no y conozco gente que ha logrado salirse de este modelo de ciudad que nos ofrecen el estado y el capital. Es algo que antes no era posible, pero ahora se puede, lo he visto”.

Pese a esta sentencia respecto a la vida urbana, el Manolo tampoco es un apocalíptico ni un predicador neoludita. Él mismo se reconoce como un urbanita irredento desde que nació allá en la década de los ochenta. No es posible vivir en la ciudad sin separarse de su lógica depredadora, pero sí es posible reducir esa depredación y, en todo caso, abrazar con cierto cinismo las posibilidades que ofrece la vida urbana.

Respecto a vivir del arte o la literatura, la clave que ofrece Diógenes está en entender que esto no es sinónimo de vivir como Juan Villoro, sino de sacar lo de unos gastitos normales que tiene cualquier persona de clase trabajadora. Dar tallercitos, escribir artículos, hacer chambitas culturales, son actividades que, bien ejecutadas, permiten, incluso en una sociedad tan depredadora como la nuestra, “ahí irla llevando”.

Tampoco se trata de una ruptura radical con las instituciones, pues cuando es necesario, uno siempre puede volver a hacer gestión cultural, tal como solía hacerlo él mismo en plena pandemia de COVID, durante 2021. “Hay una fuerza que no tiene que ver con el estado ni con el capital y si le dedicas ocho horas a lo que haces, las mismas ocho horas que le dedicarías a cualquier otro trabajo, las cosas salen distinto y funcionan”, sentencia antes de darle una fumada a su porro.

Si alguien sabe de esas cosas, es precisamente él, que ha visto nacer proyectos como el que levantó un grupo de chavitos en el pueblo de Jurica hace cinco años. Al principio eran literalmente un grupo de adolescentes que se reunían para patinar y echar chela. Después empezaron a organizar festivales y hoy tienen su propio cotorreo autogestivo. No rinden cuentas a nadie.

“Cuando estaba chambeando con ellos, me contactó una productora que se llama Balneario, mientras que a ellos los buscó, por otro lado, una asociación civil internacional de laicos católicos alemanes (…) en 2019 hicimos un último festival con ellos, antes de pandemia y hoy, esos que eran unos morritos, ahora son unos señores que tienen su propia oficina y hasta van a organizar unas jornadas de anarquismo”.

Este tipo de proyectos son los que han llevado a Manolo a buscar continuidad para su quehacer tanto en Fenómeno como en “Los niños perdidos”. El propósito del espacio es precisamente brindar oportunidades para que los artistas de la ciudad puedan trabajar al margen de los espacios oficiales. De ahí el nombre: “Los niños perdidos”. Entre las actividades que ofrece en este momento el lugar destaca el taller “Anarquía es organización”, cuyo objetivo es enseñar a los artistas a desarrollar estrategias de autogestión de procesos artísticos-comunales.

Todo esto, por supuesto, acompañado de una buena embarradita de teoría anarquista, aunque siempre aterrizada a lo práctico, lo concreto, lejos de cualquier especulación bizantina. Estos talleres, como el espacio mismo, llevan impresa el profundo amor de Manolo por la vagancia y la calle.

“Mi padre era comunista y odiaba a los vagos, pero yo soy un vago y mi padre me ama”, dice mientras rememora sus inicios en el mundo del skate, que después lo conducirían a involucrarse con los procesos comunitarios.

Sobre el futuro del espacio, Manolo no ofrece muchas pistas, salvo que espera verlo crecer y convertirse en un punto en el que artistas de toda la ciudad encuentren alternativas y aprendan a organizarse fuera de los márgenes de ese cangrejo, ese leviatán de dos tenazas llamadas “Estado” y “Capital”.

Se terminan las caguamas y nos alejamos del espacio y de esa zona liminal que no es centro histórico, pero tampoco Barrio de la Cruz ni colonia diligencias. Ni siquiera alcanza a ser La otra banda, solo una cuadra de casitas modernistas, todas iguales, la mitad de ellas negocios, custodiadas por una combi en mal estado con placas del Líbano, cuyo origen suena a otra aventura digna de Peter Pan. Mientras apuramos paso por el Centro, Manolo sonríe con el optimismo que solo puede tener alguien que sabe como sacarle la vuelta al poder, un vago de la cultura, prófugo de la academia, un verdadero niño perdido.